日本神奈川縣在今年六月發生了二次戰後最大的屠殺事件,一共有19人死亡、26人受傷。案發地點是當地照顧智能障礙的的設施「津久井山百合園」,行兇的人植松聖曾經在此工作,後來離職,他曾經預告犯罪,向眾議院議長大島里森寫信,內容的重點:

「要是沒有障礙者就好了!」

「我要讓殘障者可以在監護人的同意下安樂死。」

「殘障者在社會上生存有太多困難。」

植松聖認為障礙者不應該存在這個社會上,因為他們有太多的不方便,所以殺了他們等於是解脫。這樣的邏輯在台灣也發生過很多起。

台灣的例子

「大家都累了,我想殺了你好嗎?」

這是2015年的案子,41歲的何姓男子因為家人長期照護腦性麻痺的兒子,無以為繼,全家都被拖累,趁著駕車載兒子出遊的機會,問兒子這句話。何姓男子聲稱兒子同意,於是他掐死自己的兒子。案後,向警方自首。

台灣殺害自己患有心智障礙兒子的案例很多,但我們可以看一下行兇者會得到甚麼樣的處罰。2008年台南有位顏姓的早餐店老闆,因為重度智能障礙的兒子吵鬧,影響到了全家人和隔壁鄰居的睡眠,就拿著絲巾勒死自己兒子。後來顏姓男子自首,辯稱犯案動機是擔心夫妻年邁之後,無人能照顧這個孩子。

法官的判決以「憐憫殺害」再加上自首得以減刑,雖然犯下的是殺人罪,但顏姓男子僅判兩年六個月,上訴後還可以再減輕其刑。

同樣是殺人,但殺害智能障礙者或是腦性麻痺的病患,罪責應該要比較少嗎?因為覺得他們無法自己生活就可以奪取他們的生命嗎?那麼日本神奈川障礙者殺傷事件的犯人植松聖也可以減免其刑嗎?

透過這兩個案例,我們可以思考台灣和日本社會對於障礙者的想法是甚麼?而且,從另外一個角度而言,腦性麻痺患者是怎麼想這件事的呢?

是的,他們不僅有思考能力,還有反抗的手段,面對整體社會忽視他們的生存權感到憤怒,形成組織,向政府提出要求,這就是1970年代神奈川縣「青芝會」(青い芝の会)的故事,是一群腦性麻痺者爭取生存權的奮鬥過程。

腦性麻痺者追求生存的權利

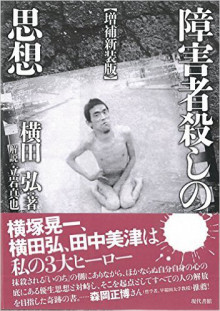

「青芝會」是由橫塚晃一所發起的組織,1935年出生於埼玉的橫塚,10個月大的時候由於連續一周的高燒不退,造成腦性麻痺,不僅全身的行動有問題,在語言功能上也受損。從小進入日本的特殊學校,也收容進「國立身體障害中心」(現在的国立障害者リハビリテーションセンター)。

橫塚後來離開了政府的福利體系,大型的政府收容機構將身心障礙者視為特殊的群體,一起收容,方便管理。後來橫塚在自家養雞,28歲時(1964)茨城縣的僧侶大仏空組織了一個障礙者互助的團體(「マハラバ村」),組成一個生活的共同體,彼此之間自給自足,將近三年兩個月的時間,橫塚在共同體的村莊中,和同樣是腦性麻痺的患者關口奈美(関口りゑ)結婚,兩人相知相惜。

在共同體的村落中,障礙者相互照顧,也溝通討論障礙者與社會的關係。橫塚晃一作為一個障礙者,開始有了自覺,不再只是單純的接受政府的施捨,而是要主動反抗。促成橫塚反抗整個社會體制的,主要在於兩件事:

媽媽,不要殺我!

橫濱在1970年5月發生了母親殺害智能障礙孩子的事件,當時母親自首時,宣稱自己殺了所愛的孩子。從報紙、電視還有橫濱的社會團體,都認為母親是「憐憫殺人」,一面倒地認為要減輕母親的刑責。因為養育智能障礙的小孩十分辛苦,而且沒有相關的設施收容這樣的小孩,無法道盡的心酸誰人知。我們來看看當時的報紙:

《每日新聞》:

母親殺了腦性麻痺的孩子,已經決定自殺,長年的照顧,心力交瘁,連續不斷的障礙者家庭的悲劇!

除此之外,《朝日新聞》、《東京新聞》和各大媒體當時的輿論都和母親站在一起,但橫塚晃一所帶領的「青い芝の会」大力的抨擊,並且指出這樣的想法只會把殺害智能障礙者正當化,無論何時殺害障害者都是可以的,而且母親殺害障礙者也是沒有辦法的事,是否表示沒有機構收容的話,智能障礙者就沒有生存的權利?

橫塚認為殺人就是殺人,即使母親說:「對這個孩子來說,死了還比較幸福!」但母親也沒有權利決定小孩子的生存權。而且為什麼社會、媒體和周邊的人都同情母親呢?母親辯稱找不到施設可以安置,那如果一般正常的小孩找不到托兒所,母親殺死小孩,也可以得到同情嗎?

「青い芝の会」認為社會對於身心障礙者有「差別意識」,將這群人的生存權看得比一般人低,所以媒體和輿論一面倒的支持加害者的母親。

將心智障礙者排除在「正常」的空間外

橫塚除了對於法律面的生存權提出抗爭,也針對福利設施的相關措施展開深刻的論述。母親認為沒有機構可以收容,她才「憐憫殺人」,但橫塚認為問題的根本不在於是否有機構收容,而是整體的社會將心智障礙者排除在「正常」的空間外,並不是從障礙者的角度來思考問題。

1970年代日本收容心智障礙的設施,基本上是將障礙者隔離於社會之外,在這樣的設施中,平日無法見到自己的兄弟姊妹,也無法見到父母,而且讓他們遠離從小長大的家鄉,「集中」收容,以「方便」管理。

由於「青い芝の会」反對大規模的設施收容,反對將殘障人士作為「特殊族群」加以隔離,而是要「建造為了身障者居住的街區」、「建造福利的街區」。

由於「青い芝の会」反對大規模的設施收容,反對將殘障人士作為「特殊族群」加以隔離,而是要「建造為了身障者居住的街區」、「建造福利的街區」。

「建造福利的街區」

如果我們回顧日本歷史,歷史學家普遍認為1960、70年代有「所得倍增計畫」、「高度經濟成長」,而且日本是亞洲第一個辦奧運的國家,從二次戰後的貧窮走向富裕,但這樣的歷史觀卻隱蔽了障礙者的事實,因為大規模的建設,相關的職場災害問題、交通事故也造成大量的身障人士。除此之外,在工業快速發展中,也因為污染造成了新的病,像是水俣病、森永砒素牛奶傷害的兒童……等。

由於社會追求「生產力」、也將「生產力」視為人存在的整體價值觀,缺乏「生產力」的人就是多餘的,居住的街道、生活的城市沒有障礙者行動的空間,「青い芝の会」認為城市中應該要有:

1. 輪椅可以自由行動的道路。

2. 消除人行道的階梯。3. 公共建築物和地下鐵需要有電梯供身障人士使用。

4. 學校教育中對於障礙者應該要有正確的認識,排除歧視的用語。

5. 政府應該補助身障人士外出的費用。

「青い芝の会」強調這是一個城市最低的要求,一個有人性的城市應該要有的設施,看起來並不激進的主張,但在七○年代首先向橫濱市長請願時,卻得到非常官僚的回覆,以有困難或是不可能回覆請願。

除了向政府請願外,「青い芝の会」也向各式各樣的交通機關提出要求,它們認為每台公車都要有一個輪椅可以使用的空間,並且方便上、下。對於交通運輸公司而言,不管是電車或是公車,提供一個輪椅的空間,等於喪失了好幾個「正常」人可以站或坐的地方,少賣了好幾張票,容易造成虧損。「青い芝の会」透過腦性麻痺患者的串聯,佔據28台公車向大眾表明他們也需要行動和生存的空間。

為了讓社會大眾得到關注,後來「青い芝の会」選擇透過強烈的行動來凸顯。他們在1973年向鐵路小田急線的梅之丘車站反應,需要設置殘障專用的坡道,但小田急卻說「進站的人沒有殘障人士」,「青い芝の会」號召身障人士大量進入新宿站,讓小田急看看的確有身障人士的存在,而橫塚晃一則更激烈,橫臥在鐵軌上以凸顯主張。

然而,或許是1970年代的學生活動太多,當時的反安保、全共鬪佔據了媒體的目光,而且經常將之視為「過激」的抗爭,反而讓他們的主張沒有得到注意,「青い芝の会」也被歸類為「過激」團體,訴求沒有得到正視。

橫塚晃一1975年身體就已經相當虛弱,1978年離世,到死之前都為身心障礙的福祉鬥爭。「青い芝の会」這個組織持續下去,而且從現在的福利設施而言,橫塚晃一所提的福利主張都是理所當然的,是政府、社會團體、民間單位在空間和建築設計時都要考慮到的。

橫塚晃一所給我們的是一個腦性麻痺患者的視角,控訴「正常人」的社會如何忽視身心障礙者的生存權,透過行動、透過著作反應我們社會的進步,是踩在另外一群人身上向前的。

沒有留言:

張貼留言